Walther Löbering (1885-1969)

eigentlich Max Richard Walther Löbering

Maler ; Astronom ; Grafiker ; Bildhauer

Der am 17. Juli 1885 in Plauen geborene Walther Löbering verbrachte im benachbarten Fasendorf von 1919 bis 1969 die fünfzig kreativsten Jahre seines Lebens. Nach dem Besuch des Realgymnasiums hatte er zunächst an der Kunstakademie in Dresden studiert (Meisterschüler von Carl Bantzer und Robert Sterl). Studienreise nach Italien. 1914 heiratete Walther Löbering die Konzertviolinistin Lucie Eleonore Hohlfeld. Das junge Paar wählte 1919 Fasendorf als Wohnsitz. Das Ehepaar hatte drei Kinder. 1915-1918 Kriegsdienst. 1920 schuf er das Gemälde "Violinkonzert". Italienreise. Walther Löbering wirkte von 1923 bis 1945 als Lehrer für Kunstgeschichte, Akt- und Figurenzeichnen an der Staatlichen Kunst- und Meisterschule für Textilindustrie in Plauen und in den Zweigabteilungen Oelsnitz/Vogt. und Auerbach/Vogtl..

nach 1945 freischaffend und als Privatlehrer in Fasendorf im Vogtland. Neben seinen großartigen Fähigkeiten als Künstler war er ein ausgezeichneter Pädagoge. Er begeisterte seine Schüler und gab ihnen entscheidende Impulse für ihre künstlerische Laufbahn. Zu seinen bekanntesten Schülern zählen die Professoren Friedbert Ficker, Gotthard Graupner, Manfred Feiler, Max Schneider und Karl-Heinz Adler. Neben der Lehrtätigkeit und seinem künstlerischen Schaffen auch Astronom. In Fasendorf eigene Sternwarte, beobachtete Jupiter und fertigte dazu zahlreiche Aufzeichnungen. 1954 Auszeichnung mit der Leibniz-Medaille der Deutsche Akademie der Wissenschaften Berlin für seine astronomischen Leistungen.

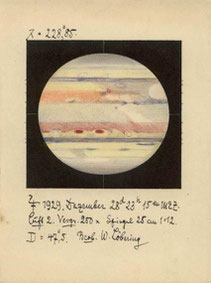

Walther Löbering als astronomischer Zeichner (ohne Astronom zu sein) (11). Er hatte ein förmliches Studium an der Dresdener Kunstakademie absolviert und sich dann im vogtländischen Fasendorf bei Plauen niedergelassen. Dort widmete er sich seinem künstlerischen Schaffen, wirkte aber auch als Lehrer an der Staatlichen Kunstschule in Plauen. Mit Beginn der 20er Jahre wendete er sich der Astronomie zu, insbesondere dem Planeten Jupiter (Abb. Nr.14), den er hauptsächlich mit einem 25-cm-Spiegelteleskop beobachtete. Löbering schuf eine Fülle von Zeichnungen der veränderlichen atmosphärischen Erscheinungen des Jupiter, entwarf Rotationskarten und lenkte sein besonderes Augenmerk auf den Großen Roten Fleck (GRF). Später richtete er eine kleine Sternwarte ein und publizierte seine Beobachtungen regelmäßig in den „Astronomischen Nachrichten“, der „Himmelswelt“ und der Zeitschrift „Die Sterne“. Im Jahre 1954 zeichnete ihn die Deutsche Akademie der Wissenschaften mit ihrer Leibniz-Medaille für außerordentliche Leistungen neben seiner eigentlichen Berufstätigkeit aus. Schließlich kam eine Zusammenfassung all seiner Beobachtungen aus den Jahren 1926-1964 in Löberings Todesjahr noch in den „Abhandlungen der Leopoldina“ heraus, der heutigen deutschen Nationalakademie.(12)

Als Maler weist er ausdrücklich darauf hin, dass er bei den Zeichnungen des Jupiter vorgegangen sei, als handele es sich um porträtähnliche Darstellungen (13), die allerdings im Detail durch Vermessungen der „Objekte“ abzusichern waren. Für die Jupiterforschung ist interessant, dass Löberings Beobachtungen auf einen linksdrehenden Wirbel im GRF hinwiesen. Diese Beobachtung wurde jedoch von der Wissenschaft weitgehend ignoriert. Doch die Rotationsprofile der Voyager-Sonden haben die Linkswirbligkeit des GRF tatsächlich nachgewiesen. Einzig Löbering mit dem Auge und der Hand eines Malers und B. M. Peek (1958) (14), der die jahrzehntelangen Amateur-Beobachtungen der British Astronomical Association auswertete, ist dies aufgefallen.(15)

1969 Übersiedlung nach Maulbronn.

Er starb am 22. Dezember 1969 in Maulbronn.

Quellen: Leibniz Online 15/2013 / Zeitschrift der Leibniz-Sozietät e. V. / ISSN 1863-3285

http://leibnizsozietaet.de/wp-content/uploads/2013/05/dbherrmann-2.pdf

(11) Günter Loibl, Jupiter und der Kunstmaler – zum Gedenken an Walther Löbering, VdS-Journal für Astronomie Nr. 36 (2011) 60 ff

(12) Walther Löbering, Jupiterbeobachtungen von 1926-1964, Nova Acta Leopoldina, Neue Folge Bd. 14 (1969) Nr. 190 Dieter B. Herrmann Leibniz Online, 15/2013

Astronomen als Zeichner und Maler S. 9 v. 10

(Abb.Nr.14) Zeichnung des Jupiter von Walter Löbering (Archiv der Archenhold-Sternwarte)

(15) E. Mädlow, Briefliche Mitteilung an den Verfasser vom 11.11.1983

Mit freundlicher Genehmigung: Bild Nr.1 aus dem Fundus: Auktionshaus Mehlis GmbH /

Hammerstraße 30, Plauen, Germany 00 49 3741 221005 / https://www.mehlis.eu/

Wir danken Frank Weiß für die freundliche Unterstützung und Genehmigung.

Quelle: Bilder 2-6 Frank Weiß „Malerei im Vogtland“ / 2002 / Fotos: Hilmar Raddatz und Reinhard Feldrapp

Vogtlandmuseum Plauen - https://www.vogtlandmuseum-plauen.de/vogtlandmuseum/dauerausstellung

Quelle: (Bilder Nr.8-13) Maler aus dem Kreis Plauen / Rat des Kreises Plauen Abt. Kultur / Frank Weiß 1985 / Text:Werke und Bauten MRP Heft 27 1964 (Vorwort R.Donnerhack

Bildnachweis: Schwarzweißkunst aus dem Vogtland / Vogtl. Kunstverein Weischlitz e.V.

Wir haben uns bemüht alle Rechteinhaber ausfindig zu machen. Sollten trotz sorgfältiger Nachforschungen berechtigte Ansprüche weiterer Rechteinhaber bestehen, wird um Kontaktaufnahme gebeten.

Gefunden: VOGTLAND-PANORAMA / MONTAG, 24. FEBRUAR 2003

DIE PLAUENER KUNSTSCHULE UND WALTHER LÖBERING

Eine „künstlerische Bastion", die nicht ohne Wirkung blieb

von Professor Dr. h.c mult. Friedbert Ficker

PLAUEN - Als ich im Frühjahr 1944 auf Betreiben und mit der Vorsprache meines leider viel zu früh gefallenen Freundes Albert Gütter bei Walther Löbering wegen der möglichen Aufnahme in die Plauener Kunstschule erschien, erklärte mir dieser kurz und lapidar, ich sei bei ihm an der falschen Stelle, er habe in dieser Schule nichts zu sagen und somit auch keinen Einfluss auf meine Aufnahme. Diese Worte waren eine arge Ernüchterung, nachdem mir so viel über den geschätzten Lehrer und, wie mir heute scheint, bedeutendsten unter den vogtländischen Künstlern bekannt geworden war.

Großer Respekt

Zumindest mein großer Respekt wuchs damals vor dem Meister nach dem Betrachten einiger der herumstehenden Arbeiten. Anders dagegen die Leitung der Schule, die ihm offensichtlich mit

der nebenamtlichen Lehrtätigkeit in Kopf- und Aktzeichnen sowie in Kunstgeschichte eine Art Gnadenbrot zubilligte. Das war allein an der versteckten Lage seines Ateliers im Kellerbereich des geräumigen Gebäudekomplexes unschwer zu erkennen. Dem entsprach auch der als nebensächlich eingeschätzte Unterricht Löberings. Wohl konnte die Fähigkeit, einen Kopf anatomisch richtig und womöglich erkennbar auf das Papier beziehungsweise auf die Leinwand zu bringen, nicht schaden. Aber das erklärte Ausbildungsziel an der Staatlichen Fachschule für Textilindustrie war es nicht. Gegenüber diesem ausgesprochen künstlerisch betonten Bemühen gab man einer gehobeneren dilettierenden Blumen - und als erweiterten Ausgleich der Landschaftsdarstellung in Aquarell den Vorzug.

„Echte, wahre" Kunst

Dort erhoffte man sich über den eigentlichen Unterricht hinaus zusätzliche Impulse für die einseitig betriebene Ausbildung von Entwerfern und Zeichnern für die Textilindustrie. Als exemplarisches Beispiel für die verfolgte Richtung kann der damalige Leiter der Unterklasse Karl Schweitzer gelten. Ursprünglich selbst Textilzeichner, war er durch seinen Schwager, den verkrachten Textilkaufmann und späteren Gauleiter und Reichsstatthalter Martin Mutschmann nach 1933 an die Schule berufen worden. Um der Wahrheit willen wird man zwar sagen müssen, dass er um seine künstlerische Weiterbildung bemüht war und in Kurt Geipel und dessen Aquarelltechnik ein erstrebenswertes Vorbild sah. Aber dahinter steckte doch die Vorstellung des Spießers von' der „echten, wahren" Kunst, nachdem man die „Kunstbolschewisten" Hanusch, Lange und

Heckrott von ihren Lehrämtern vertrieben hatte. Walther Löbering pflegte in seiner nüchternen, aber treffenden Art vor den Blumenbildchen der neuen Richtung zu sagen, dort werde der lateinische Name der Blumen wiedergegeben.

Provinziell

Damit vollzog sich mit der Machtübernahme durch die Nazis im Jahre 1933 nach rund zehnjähriger erfolgreicher Tätigkeit ein Bruch, der die weit über Deutschland und Europa hinaus bekannte und geschätzte Schule zu einer provinziellen Ausbildungsstätte degradierte. Dabei war mit der 1923 erfolgten Berufung von Professor Karl Janusch als Direktor der Plauener Kunstschule durch den sächsischen Wirtschaftsminister Fellisch eine selten günstige Voraussetzung geschaffen worden, die nicht nur für die Kunstschule, sondern damit zugleich für die heimische Textilindustrie des Vogtlandes, Ostthüringens und Westsachsens von zukunftsweisender Bedeutung war.

Mit sicherem Blick

Mit dem sicheren Blick für die vor ihm liegenden Aufgaben und dem feinen Gespür für die zur Verwirklichung notwendigen Kräfte berief Hanusch die Maler Otto Lange, Wilhelm Heckrott und Johannes Avenarius und schuf damit die Voraussetzungen für eine künstlerisch-schöpferische Ausbildung, die weit über die bis dahin herrschenden Vorstellungen vom Niveau eines Textilentwerfers hinausging und zudem befruchtend auf die textile Formgebung Einfluss nahm.

In diesen Kreis holte Karl Hanusch auch bereits 1923 – nicht erst 1933, wie von Flämig in seinem Buch behauptet wird - den damals in Fasendorf lebenden Walther Löbering auf Grund der langjährigen Bekanntschaft der beiden Künstler seit dem gemeinsamen Studium bei Carl Bantzer in Dresden und den wiederholten Studienaufenthalten in dem hessischen Malerdorf Wülingshausen. Während die übrigen drei mit der Leitung von Klassen betraut waren, übte Löbering nur eine nebenamtliche Lehrtätigkeit aus. Wahrscheinlich wollte er selbst die vollständige Bindung nicht, um noch genügend Spielraum für das eigene bildnerische Schaffen zu haben.

Sonderstellung

Damit ergab sich für ihn zugleich eine Art Sonderstellung. Während seine Kollegen in den Klassen vom hohen künstlerischen Niveau her auf die Verwendung des Übermittelten im textilen Schaffen hinarbeiteten, stand Löbering mit seinem Porträt- und Aktzeichnen sowie mit der Kunstgeschichte außerhalb unmittelbarer praktischer Nutzanwendung. Doch erhielt diese mit seinem Unterricht eine ungemeine wertmäßige Bereicherung.

Seine in den damaligen Kunstwirren und Richtungskämpfen durchaus als konservativ empfundene Auffassung bewahrte ihn vor dem Zugriff der Nazis bei der „Reinigung des Kunsttempels".

Kein Ärgernis

Wenn er auch mit seiner Thematik nicht vor den braunen Propagandakarren zu spannen war, bedeutete er andererseits kein Ärgernis und konnte im Gegenteil ohne ernsthaften Aufwand weiterhin als eine Art Renommierfigur verwendet werden. Diese zwiespältige Stellung erklärt es auch, warum er bis zum Ende der Kunstschule im Jahre 1944 in seinem Kunstgeschichtsunterricht unbeschadet - weil offensichtlich unbemerkt - wie vor 1933 auch über die verfolgten „entarteten Künstler" sprechen konnte. Auf schmalem Boden und mit äußerst begrenzten Einflussmöglichkeiten blieb er dennoch eine „künstlerische Bastion", deren Spuren bei den überlebenden Schülern nach dem Zweiten Weltkrieg nicht ohne Wirkung blieben.